|

|

|

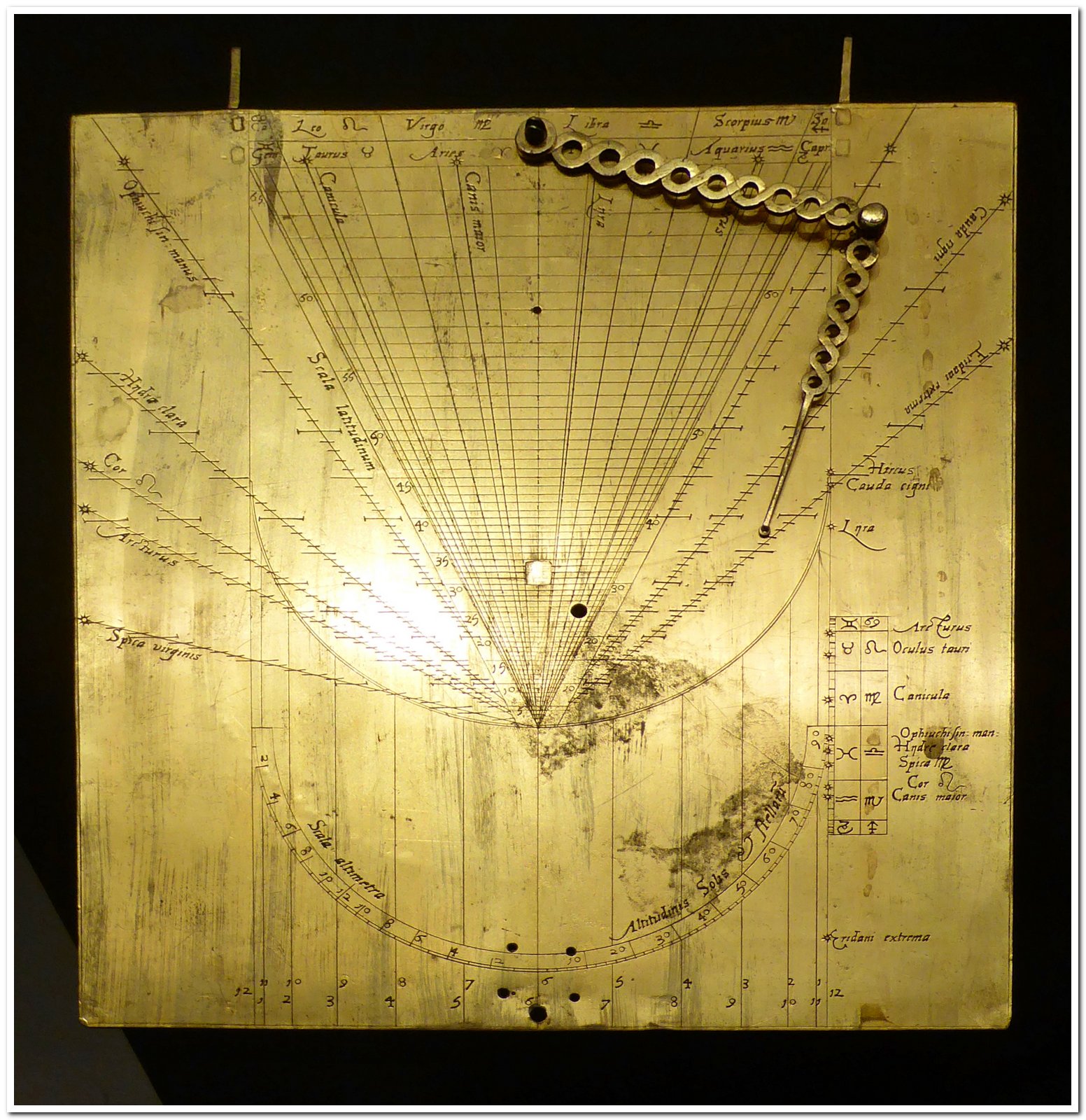

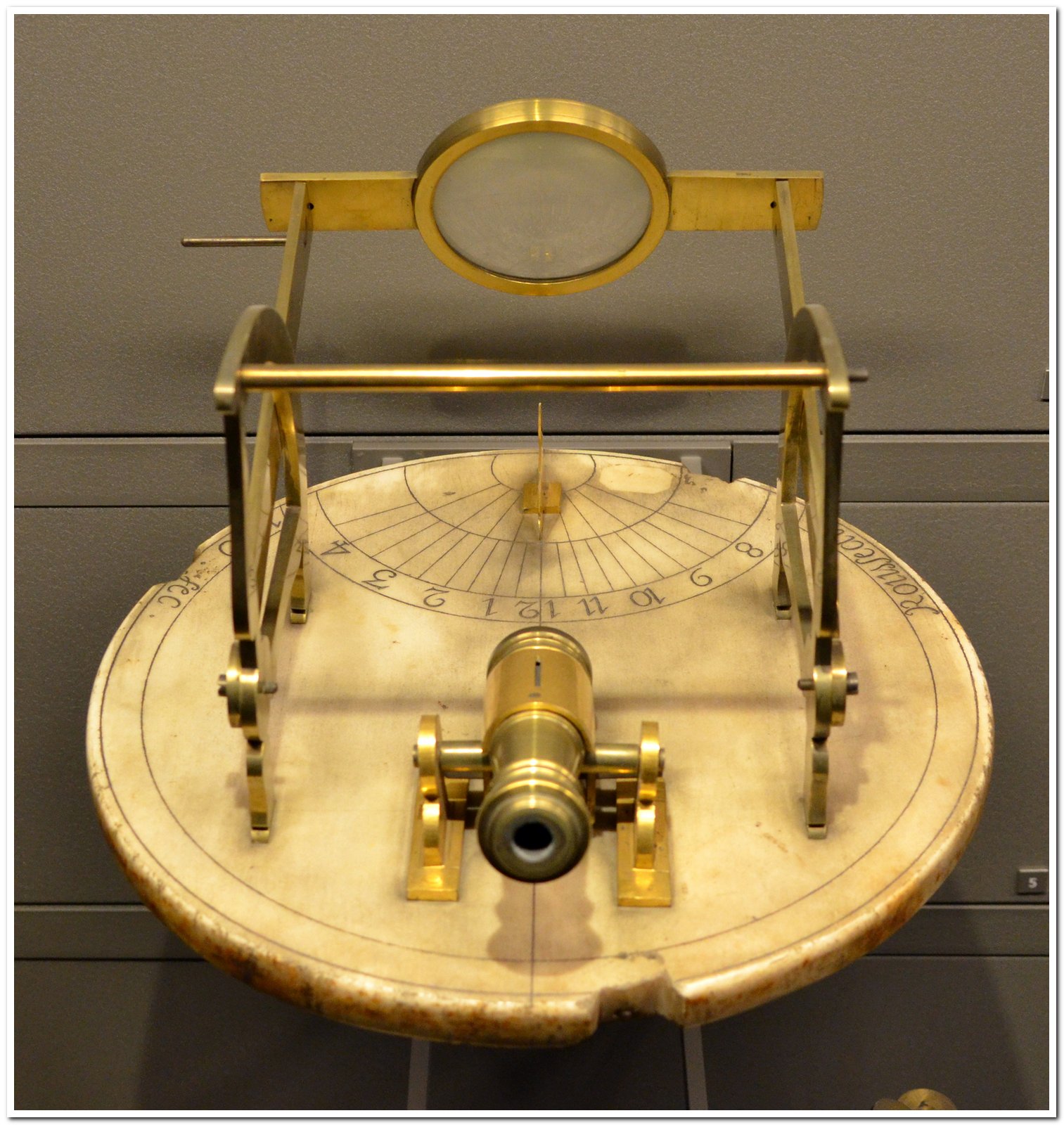

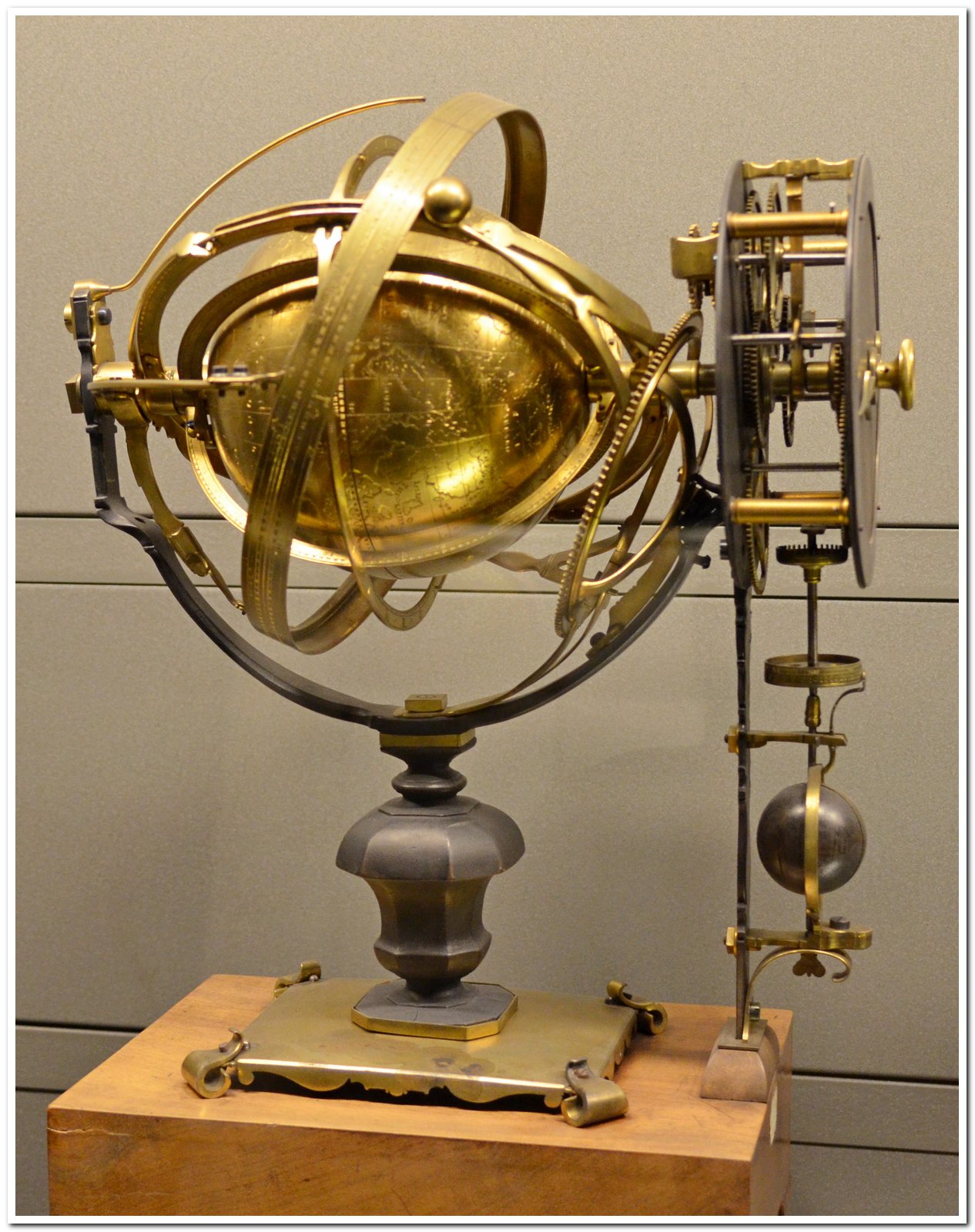

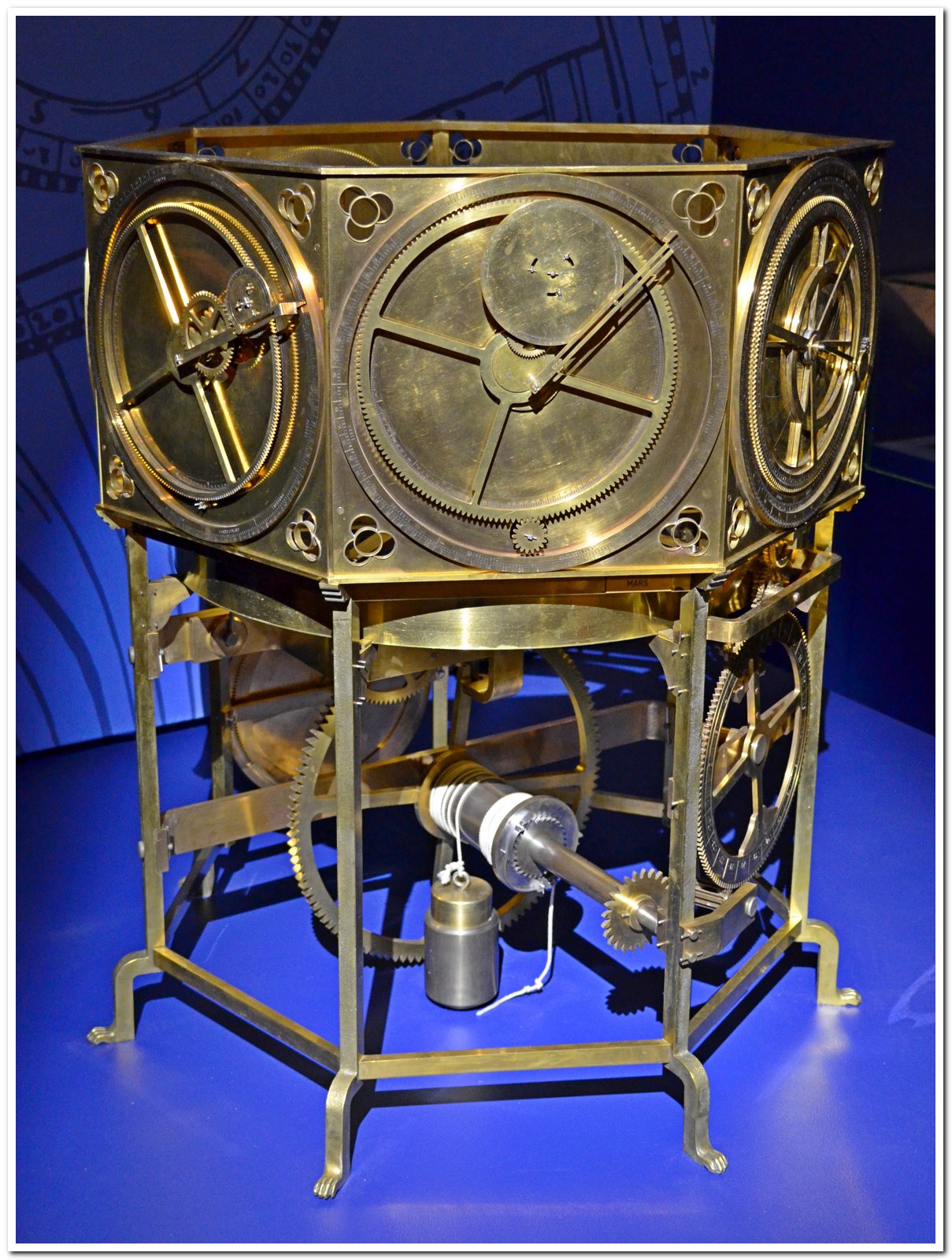

Considéré par ses contemporains comme la huitième merveille du

monde, l'astrarium de Giovanni Dondi est un objet mythique de

l'horlogerie et de l'astronomie médiévales. Construite à

Padoue entre 1365 et 1380, cette horloge planétaire indique

l'heure du jour et la position dans le ciel de la Lune, du

Soleil et des cinq planètes visibles à l'il nu.

Véritable représentation mécanique du ciel, l'astrarium

met en mouvement les sept astres errants selon les principes

de Ptolémée, plaçant la Terre au centre de

l'Univers. Conformément à la vision géocentrique du

cosmos, l'astrarium montre des mouvements apparents de ce que

l'on peut voir dans le ciel, grâce à la combinaison des

modèles ptoléméens et à l'ingénieuse conception mécanique de

Dondi.

L'astrarium semble n'avoir jamais bien fonctionné et

disparaît au XVIe siècle. Cependant, le manuscrit de sa

fabrication, un document unique en son genre,

nous est parvenu. Il est à l'origine de l'entreprise de

reconstitution menée à l'Observatoire de Paris entre 1987 et

1989, qui a donné naissance à la réplique

aujourd'hui exposée.

Fruit de conceptions cosmologiques aujourd'hui

abandonnées, l'astrarium témoigne de l'ambition humaine à

saisir les rouages de l'univers et de l'ingéniosité à en

donner une traduction mécanique.

À quoi servait l'astrarium ?

L'astrarìum servait à faciliter l'établissement

d'horoscopes. L'horoscope est un document qui fournit l'état

du ciel à un instant donné pour un certain lieu. Les

astrologues en tirent alors des prédictions. L'établissement

des premiers horoscopes remonte à l'Antiquité.

Si calculer la position du Soleil et des étoiles est

relativement simple, en revanche, déterminer la position des

planètes et de la Lune dans les signes du zodiaque demande

des calculs plus complexes, réalisés à partir de tables

astronomiques. En mécanisant pour la première fois le

mouvement des astres errants, l'astrarium permet de

lire directement leur position, faisant ainsi gagner

un temps considérable aux astrologues. Ces derniers

peuvent ainsi plus facilement déterminer les

circonstances favorables à une initiative.

|